Wenn das Immunsystem die Luft nimmt - Wie Jugendliche mit autoimmunen Lungenerkrankungen leben lernen

Seit 2024 hat die pneumologische Ambulanz von Oberarzt Dr. med. Richard Kitz und Marco Haupt auch eine Zulassung zur Behandlung von Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren. Umfasste das Behandlungsspektrum früher hauptsächlich die Diagnostik und Therapie von Allergien und asthmatischen Erkrankungen, Lungenentzündungen sowie chronischem Husten oder sogar Tuberkulose, können nun auch Jugendliche mit einem anderen Erkrankungsspektrum behandelt werden. Dazu gehören zum Beispiel autoimmun bedingte Lungenerkrankungen, die erst im Laufe der Kindheit entstehen und im Jugendalter zutage treten. Christiane Grundmann sprach mit Dr. Kitz über die Besonderheiten dieser Erkrankungen und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens.

Dr. Kitz, inwiefern hat sich das Behandlungsspektrum geändert?

Durch die Behandlung Jugendlicher sehen wir pneumologische Erkrankungen, denen man im Kleinkindalter nur sehr selten begegnet, darunter viele Mischerkrankungen, die im Zusammenhang mit anderen Beschwerden stehen.

Also ist dies eine gute Ergänzung zu den anderen Ambulanzen am Clementine Kinderhospital?

Ja genau. Die Kinder kommen wegen Bewegungsstörungen, wegen geschwollener Gelenke oder Fieberproblemen in die rheumatologische Ambulanz unserer Klinik. Später stellt sich dann heraus: „Ich kann nicht nur nicht gut laufen, weil ich ein dickes Knie habe, sondern weil ich nicht so viel Luft bekomme.“ Dann kommen wir von der Pneumologie mit ins Boot. Das Gute bei uns ist: Die Wege sind kurz, wir können schnell und unkompliziert Patienten anderer Fachbereiche untersuchen. Diese kombinierte Betreuung aus einer Hand ist ein großer Vorteil für die Kinder und Jugendlichen, denn die infrage kommenden Erkrankungen sind selten und die Diagnosestellung ist aufwendig.

Welche Erkrankungen sind das?

Das sind vor allem Autoimmunerkrankungen, bei denen die Lunge mitbeteiligt sein kann, zum Beispiel Kollagenosen wie die Dermatomyositis. Dabei greift das Immunsystem Muskel- und Hautzellen an, worunter auch die Lunge leiden kann. Manche rheumatische Erkrankungen können mit einer Lungenfibrose einhergehen, wie der Lupus erythematodes oder die rheumatoide Arthritis. Es können vaskulitische Erkrankungen sein, bei denen mehrere Organe betroffen sein können, als Unterform manchmal hauptsächlich die Lunge. Das kann dann wie ein Asthma aussehen, braucht aber eine spezielle Zusatzbehandlung.

Wir kennen z. B. zwei Kinder mit einem seltenen, genetisch bedingten COPA-Syndrom, das ebenfalls die Lunge in Mitleidenschaft ziehen kann. Mitunter begegnen uns aber auch Kinder, die unter ihrer medikamentösen Rheumatherapie Lungenprobleme entwickeln.

Sind diese Erkrankungen erworben oder angeboren?

Meist sind dies erworbene Erkrankungen, aber die Kinder haben mitunter eine genetische Disposition. Das heißt, in den Familien gibt es oft weitere autoimmune Erkrankungen. Aber es gibt natürlich auch angeborene Defekte. Bei vielen Erkrankungstypen kennt man die Ursache nicht bzw. vermutet man einen multifaktoriellen genetischen Zusammenhang.

Wie gestaltet sich die Diagnostik?

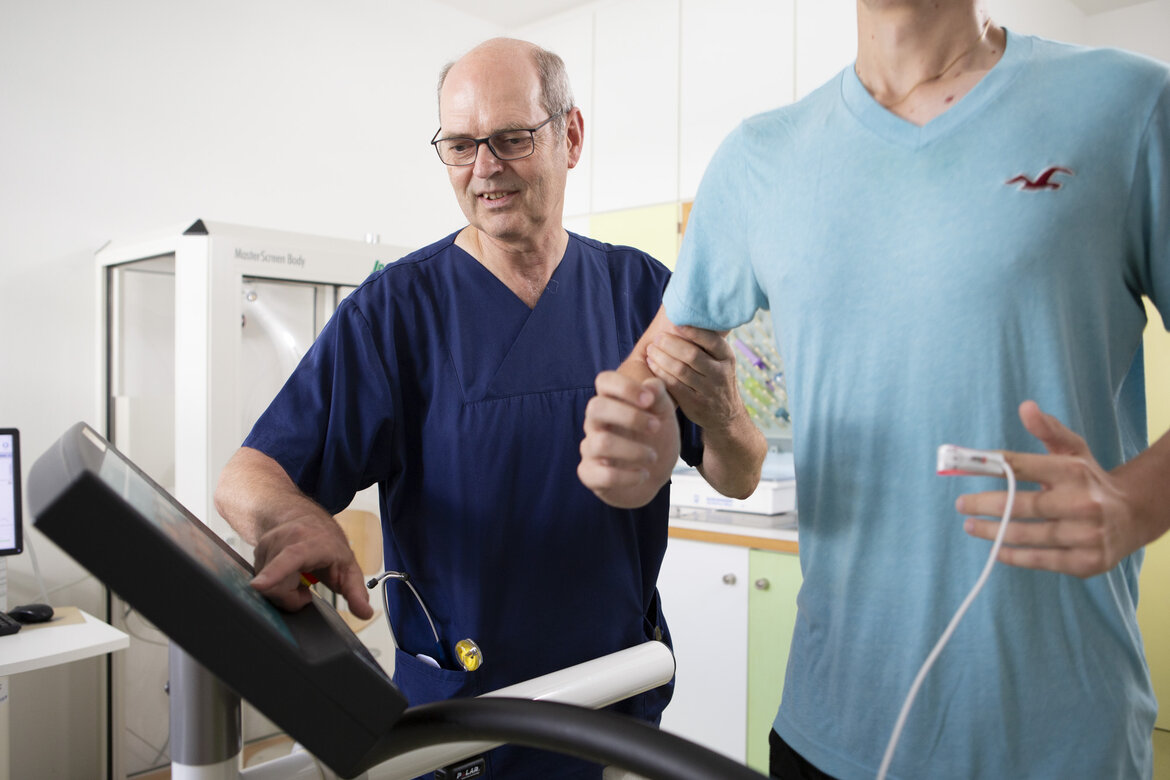

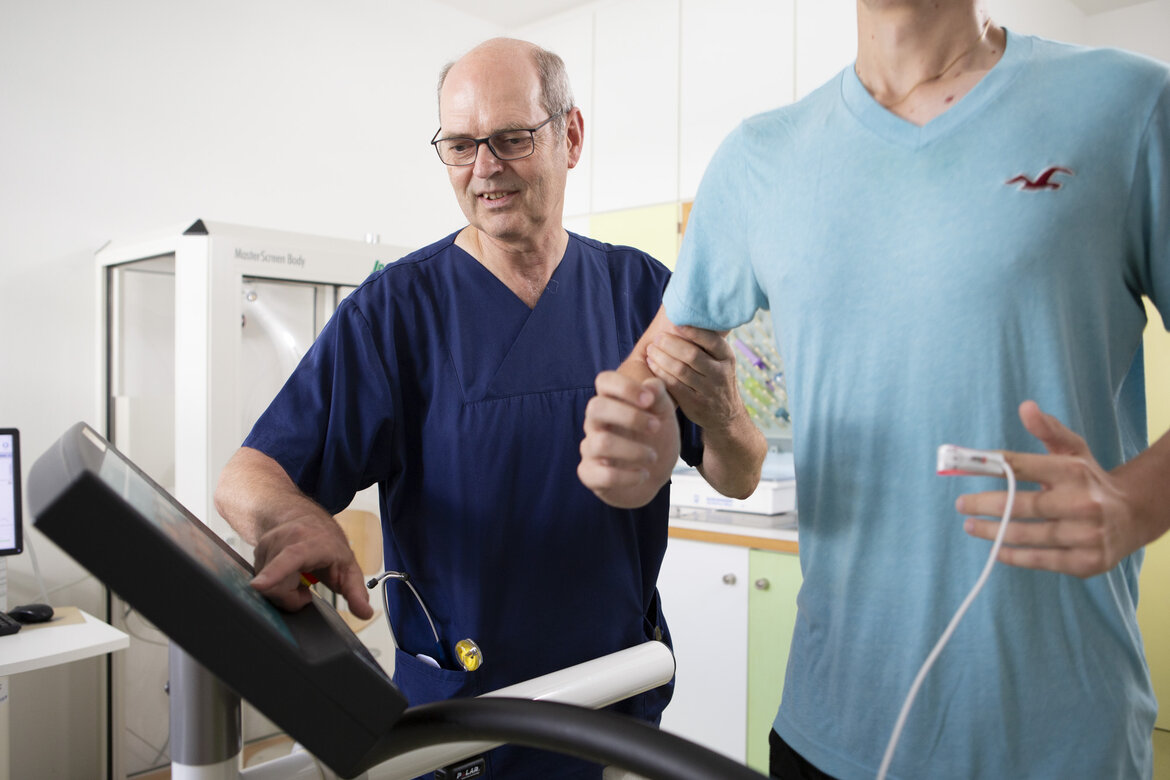

Der erste Schritt in der Diagnose ist immer die Lungenfunktions-diagnostik. Im Lungenfunktionslabor messen wir die mechanische Fähigkeit der Lungendehnung und die Fließeigenschaften des Atemgases. Zur Beurteilung gibt es alters- und größenadaptierte gesunde Vergleichskontrollen. Wenn die Lunge nicht sehr dehnbar ist, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass Sauerstoff nicht so rasch ins Blut aufgenommen werden kann. Dann messen wir ergänzend die Diffusionskapazität der Lunge: Kann Sauerstoff rasch ins Blut aufgenommen werden oder wird er daran vom Lungengewebe gehindert? Oder man lässt bestimmte Gase inhalieren und misst die Verteilung der Gase in der Lunge. Damit bekommt man heraus, ob die ganze Lunge belüftet wird oder einige Bereich gar nicht erreicht werden. Wir testen die Lungenfunktion auch unter körperlicher Belastung. Dies gibt häufig das Beschwerdebild der Patienten am besten wieder. Mit den Kollegen der Radiologie besprechen wir dann ergänzende bildgebende Verfahren, wie das konventionelle Röntgen der Lunge oder den Einsatz der Computertomographie mit speziellen Untersuchungsprogrammen zur Beurteilung des filigranen Lungengerüsts. Je nach Verdacht werden auch genetische Untersuchungen durchgeführt und manchmal ist auch eine endoskopische Untersuchung notwendig.

Was heißt das?

Wenn man mit dem Lungenfunktionstest und radiologischen Untersuchungen nicht weiterkommt, muss man manchmal in die Lunge hineinschauen und mit Lavage oder Biopsie Material zur histologischen und immunologischen Untersuchung gewinnen. Auch hilft der visuelle Check der Atemwege, um einen Eindruck von der Anatomie und ggf. des Entzündungsgrades zu bekommen. Von der Nasenspitze über Kehlkopf und Bronchien bis zu den Alveolen wird alles angeschaut.

Braucht es dafür eine Betäubung?

Ja, eine gute Analgosedierung. Wenn wir mit dem Endoskop in die Atemwege gehen, ist dies unangenehm und löst einen Hustenreiz aus. Diese Untersuchungen erfolgen am Bürgerhospital, denn dort gibt es eine sehr gute Kinderanästhesie und für Notfälle auch intensivmedizinische Überwachungsplätze. Dort haben wir die größtmögliche Sicherheit.

Wie werden die Jugendlichen behandelt?

Das ist natürlich sehr individuell, je nach Erkrankung. Wenn die Diagnose gesichert ist, werden die Jugendlichen mit Immunsuppressiva behandelt. Aber es kommen auch Biologika zum Einsatz, die gezielt Zytokine beeinflussen. Diese werden in der Regel subkutan gespritzt oder teilweise geschluckt. Manche Krankheiten lassen sich damit stoppen oder zumindest ausbremsen. Manche Erkrankungen sind nach einigen Jahren der Behandlung überwunden, mit manchen Erkrankungen wird man leben müssen.

Werden Jugendliche ambulant oder stationär betreut?

Der Großteil der Behandlung erfolgt ambulant. Wenn aber die Therapie per Infusion erfolgt oder nach Applikation überwacht werden muss, kann dies tagesstationär erfolgen. Wenn zusätzlich Eingriffe benötigt werden, zum Beispiel eine diagnostische oder therapeutische Punktion, dann bleiben die Patienten stationär bei uns am Clementine Kinderhospital. Auch bei schwierigen Therapieeinstellungen, wenn wir beobachten wollen, ob etwas so wirkt, wie wir es wollen, oder wenn Nebenwirkungen auftreten, bleiben die Jugendlichen zur Überwachung da.

Wie bereiten Sie die jungen Patienten auf ihren Alltag vor?

Wir legen sehr großen Wert auf intensive Schulungen. Wir nehmen uns viel Zeit, um die Patienten und ihre Eltern genau in alles einzuweisen. Viele der Medikamente sind so konzipiert, dass sie selbstständig zu Hause angewendet werden können. Das heißt, Kinder und Eltern lernen von uns, selbst eine Spritze zu setzen. Auch das Inhalieren muss unbedingt korrekt erfolgen, damit man den gewünschten Effekt und so wenige Nebenwirkungen wie möglich hat. Bei jüngeren Kindern schulen wir vor allem die Eltern, die dann zu Hause mit den Kindern trainieren.

Ab wann können Kinder ihre Erkrankung selbst managen?

Jüngere Kinder sind oft gelangweilt bei ihren Arztbesuchen. Erst im Übergangsalter zwischen 10 und 14 Jahren merkt man, dass sie doch verstehen, was bei ihnen passiert. Bei Jugendlichen ist die Herausforderung, dass sie sich von ihren Eltern emanzipieren wollen, aber natürlich dann auch die notwendige Verantwortung für sich übernehmen müssen. Das Problem ist, dass kein Jugendlicher gern hören will, dass er ein körperliches Problem hat. Da kann man seine Erkrankung schon einmal ignorieren wollen. Aber bei chronischen Erkrankungen holt einen das später auf jeden Fall wieder ein. Nicht immer hat dies einen guten Ausgang. Deswegen ist es unheimlich wichtig, die Kinder Schritt für Schritt zu begleiten und auch ihre Fragen früh ernst zu nehmen. Das ist ja das Gute, dass wir dies nun auch nach dem 12. Geburtstag tun dürfen. Bei Jugendlichen geht es um wichtige Themen: Rauchen, Partymachen, Sporttreiben, die Suche nach der richtigen Arbeitsstelle und vieles mehr – da müssen wir gemeinsam gute Antworten finden.

Wie vermitteln Sie Jugendlichen, dass sie eine chronische Lungenerkrankung haben, die auch schwer verlaufen kann?

Wir sind sehr ehrlich. Wir sagen: „Das wird dich höchstwahrscheinlich nicht loslassen. Du wirst mit dem Problem weiter zu tun haben, aber wir haben einen Weg gefunden, wie du damit umgehen kannst. Manche Medikamente müssen strikt regelmäßig genommen werden. Es gibt aber auch z. B. Inhalationsmedikamente, die du selbst dosieren kannst, wo du auch die Frequenz der Anwendung mitbestimmen kannst. Wir machen Kontrolluntersuchungen, damit du in einen Bereich kommst, wo du möglichst stabil bist und wenig mit deiner Problematik zu tun hast.“ Die Jugendlichen merken, dass es ihnen besser geht, wenn sie sich an das halten, was wir besprochen haben. Aber natürlich haben sie eine Entwicklung im Umgang mit der Krankheit, haben Höhen and Tiefen. Wenn wir allerdings die Verantwortung zu lange bei uns oder den Eltern lassen, dann wird es spätestens zum 18. Geburtstag schwierig: Von einem Tag auf den anderen werden sie von einem Erwachsenenmediziner betreut, der z. B. nicht so nachsichtig ist, wenn etwa ein Termin vergessen wird. Deswegen wollen wir unsere Patienten so früh wie möglich autark machen.

Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch!

Beiträge aus der gleichen Kategorie

Ihre Ansprechpartner in der Unternehmenskommunikation

Unsere nächsten Termine

... am Clementine Kinderhospital und am Bürgerhospital Frankfurt

+++ Bitte beachten Sie +++

Aktuell finden keine Patientenveranstaltungen und Infoabende statt.

Als Ersatz für die Eltern-Infoabende finden Sie auf folgender Seite Video-Einblicke in unsere Geburtshilfe.

Wenn das Immunsystem die Luft nimmt - Wie Jugendliche mit autoimmunen Lungenerkrankungen leben lernen

Seit 2024 hat die pneumologische Ambulanz von Oberarzt Dr. med. Richard Kitz und Marco Haupt auch eine Zulassung zur Behandlung von Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren. Umfasste das Behandlungsspektrum früher hauptsächlich die Diagnostik und Therapie von Allergien und asthmatischen Erkrankungen, Lungenentzündungen sowie chronischem Husten oder sogar Tuberkulose, können nun auch Jugendliche mit einem anderen Erkrankungsspektrum behandelt werden. Dazu gehören zum Beispiel autoimmun bedingte Lungenerkrankungen, die erst im Laufe der Kindheit entstehen und im Jugendalter zutage treten. Christiane Grundmann sprach mit Dr. Kitz über die Besonderheiten dieser Erkrankungen und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens.

Dr. Kitz, inwiefern hat sich das Behandlungsspektrum geändert?

Durch die Behandlung Jugendlicher sehen wir pneumologische Erkrankungen, denen man im Kleinkindalter nur sehr selten begegnet, darunter viele Mischerkrankungen, die im Zusammenhang mit anderen Beschwerden stehen.

Also ist dies eine gute Ergänzung zu den anderen Ambulanzen am Clementine Kinderhospital?

Ja genau. Die Kinder kommen wegen Bewegungsstörungen, wegen geschwollener Gelenke oder Fieberproblemen in die rheumatologische Ambulanz unserer Klinik. Später stellt sich dann heraus: „Ich kann nicht nur nicht gut laufen, weil ich ein dickes Knie habe, sondern weil ich nicht so viel Luft bekomme.“ Dann kommen wir von der Pneumologie mit ins Boot. Das Gute bei uns ist: Die Wege sind kurz, wir können schnell und unkompliziert Patienten anderer Fachbereiche untersuchen. Diese kombinierte Betreuung aus einer Hand ist ein großer Vorteil für die Kinder und Jugendlichen, denn die infrage kommenden Erkrankungen sind selten und die Diagnosestellung ist aufwendig.

Welche Erkrankungen sind das?

Das sind vor allem Autoimmunerkrankungen, bei denen die Lunge mitbeteiligt sein kann, zum Beispiel Kollagenosen wie die Dermatomyositis. Dabei greift das Immunsystem Muskel- und Hautzellen an, worunter auch die Lunge leiden kann. Manche rheumatische Erkrankungen können mit einer Lungenfibrose einhergehen, wie der Lupus erythematodes oder die rheumatoide Arthritis. Es können vaskulitische Erkrankungen sein, bei denen mehrere Organe betroffen sein können, als Unterform manchmal hauptsächlich die Lunge. Das kann dann wie ein Asthma aussehen, braucht aber eine spezielle Zusatzbehandlung.

Wir kennen z. B. zwei Kinder mit einem seltenen, genetisch bedingten COPA-Syndrom, das ebenfalls die Lunge in Mitleidenschaft ziehen kann. Mitunter begegnen uns aber auch Kinder, die unter ihrer medikamentösen Rheumatherapie Lungenprobleme entwickeln.

Sind diese Erkrankungen erworben oder angeboren?

Meist sind dies erworbene Erkrankungen, aber die Kinder haben mitunter eine genetische Disposition. Das heißt, in den Familien gibt es oft weitere autoimmune Erkrankungen. Aber es gibt natürlich auch angeborene Defekte. Bei vielen Erkrankungstypen kennt man die Ursache nicht bzw. vermutet man einen multifaktoriellen genetischen Zusammenhang.

Wie gestaltet sich die Diagnostik?

Der erste Schritt in der Diagnose ist immer die Lungenfunktions-diagnostik. Im Lungenfunktionslabor messen wir die mechanische Fähigkeit der Lungendehnung und die Fließeigenschaften des Atemgases. Zur Beurteilung gibt es alters- und größenadaptierte gesunde Vergleichskontrollen. Wenn die Lunge nicht sehr dehnbar ist, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass Sauerstoff nicht so rasch ins Blut aufgenommen werden kann. Dann messen wir ergänzend die Diffusionskapazität der Lunge: Kann Sauerstoff rasch ins Blut aufgenommen werden oder wird er daran vom Lungengewebe gehindert? Oder man lässt bestimmte Gase inhalieren und misst die Verteilung der Gase in der Lunge. Damit bekommt man heraus, ob die ganze Lunge belüftet wird oder einige Bereich gar nicht erreicht werden. Wir testen die Lungenfunktion auch unter körperlicher Belastung. Dies gibt häufig das Beschwerdebild der Patienten am besten wieder. Mit den Kollegen der Radiologie besprechen wir dann ergänzende bildgebende Verfahren, wie das konventionelle Röntgen der Lunge oder den Einsatz der Computertomographie mit speziellen Untersuchungsprogrammen zur Beurteilung des filigranen Lungengerüsts. Je nach Verdacht werden auch genetische Untersuchungen durchgeführt und manchmal ist auch eine endoskopische Untersuchung notwendig.

Was heißt das?

Wenn man mit dem Lungenfunktionstest und radiologischen Untersuchungen nicht weiterkommt, muss man manchmal in die Lunge hineinschauen und mit Lavage oder Biopsie Material zur histologischen und immunologischen Untersuchung gewinnen. Auch hilft der visuelle Check der Atemwege, um einen Eindruck von der Anatomie und ggf. des Entzündungsgrades zu bekommen. Von der Nasenspitze über Kehlkopf und Bronchien bis zu den Alveolen wird alles angeschaut.

Braucht es dafür eine Betäubung?

Ja, eine gute Analgosedierung. Wenn wir mit dem Endoskop in die Atemwege gehen, ist dies unangenehm und löst einen Hustenreiz aus. Diese Untersuchungen erfolgen am Bürgerhospital, denn dort gibt es eine sehr gute Kinderanästhesie und für Notfälle auch intensivmedizinische Überwachungsplätze. Dort haben wir die größtmögliche Sicherheit.

Wie werden die Jugendlichen behandelt?

Das ist natürlich sehr individuell, je nach Erkrankung. Wenn die Diagnose gesichert ist, werden die Jugendlichen mit Immunsuppressiva behandelt. Aber es kommen auch Biologika zum Einsatz, die gezielt Zytokine beeinflussen. Diese werden in der Regel subkutan gespritzt oder teilweise geschluckt. Manche Krankheiten lassen sich damit stoppen oder zumindest ausbremsen. Manche Erkrankungen sind nach einigen Jahren der Behandlung überwunden, mit manchen Erkrankungen wird man leben müssen.

Werden Jugendliche ambulant oder stationär betreut?

Der Großteil der Behandlung erfolgt ambulant. Wenn aber die Therapie per Infusion erfolgt oder nach Applikation überwacht werden muss, kann dies tagesstationär erfolgen. Wenn zusätzlich Eingriffe benötigt werden, zum Beispiel eine diagnostische oder therapeutische Punktion, dann bleiben die Patienten stationär bei uns am Clementine Kinderhospital. Auch bei schwierigen Therapieeinstellungen, wenn wir beobachten wollen, ob etwas so wirkt, wie wir es wollen, oder wenn Nebenwirkungen auftreten, bleiben die Jugendlichen zur Überwachung da.

Wie bereiten Sie die jungen Patienten auf ihren Alltag vor?

Wir legen sehr großen Wert auf intensive Schulungen. Wir nehmen uns viel Zeit, um die Patienten und ihre Eltern genau in alles einzuweisen. Viele der Medikamente sind so konzipiert, dass sie selbstständig zu Hause angewendet werden können. Das heißt, Kinder und Eltern lernen von uns, selbst eine Spritze zu setzen. Auch das Inhalieren muss unbedingt korrekt erfolgen, damit man den gewünschten Effekt und so wenige Nebenwirkungen wie möglich hat. Bei jüngeren Kindern schulen wir vor allem die Eltern, die dann zu Hause mit den Kindern trainieren.

Ab wann können Kinder ihre Erkrankung selbst managen?

Jüngere Kinder sind oft gelangweilt bei ihren Arztbesuchen. Erst im Übergangsalter zwischen 10 und 14 Jahren merkt man, dass sie doch verstehen, was bei ihnen passiert. Bei Jugendlichen ist die Herausforderung, dass sie sich von ihren Eltern emanzipieren wollen, aber natürlich dann auch die notwendige Verantwortung für sich übernehmen müssen. Das Problem ist, dass kein Jugendlicher gern hören will, dass er ein körperliches Problem hat. Da kann man seine Erkrankung schon einmal ignorieren wollen. Aber bei chronischen Erkrankungen holt einen das später auf jeden Fall wieder ein. Nicht immer hat dies einen guten Ausgang. Deswegen ist es unheimlich wichtig, die Kinder Schritt für Schritt zu begleiten und auch ihre Fragen früh ernst zu nehmen. Das ist ja das Gute, dass wir dies nun auch nach dem 12. Geburtstag tun dürfen. Bei Jugendlichen geht es um wichtige Themen: Rauchen, Partymachen, Sporttreiben, die Suche nach der richtigen Arbeitsstelle und vieles mehr – da müssen wir gemeinsam gute Antworten finden.

Wie vermitteln Sie Jugendlichen, dass sie eine chronische Lungenerkrankung haben, die auch schwer verlaufen kann?

Wir sind sehr ehrlich. Wir sagen: „Das wird dich höchstwahrscheinlich nicht loslassen. Du wirst mit dem Problem weiter zu tun haben, aber wir haben einen Weg gefunden, wie du damit umgehen kannst. Manche Medikamente müssen strikt regelmäßig genommen werden. Es gibt aber auch z. B. Inhalationsmedikamente, die du selbst dosieren kannst, wo du auch die Frequenz der Anwendung mitbestimmen kannst. Wir machen Kontrolluntersuchungen, damit du in einen Bereich kommst, wo du möglichst stabil bist und wenig mit deiner Problematik zu tun hast.“ Die Jugendlichen merken, dass es ihnen besser geht, wenn sie sich an das halten, was wir besprochen haben. Aber natürlich haben sie eine Entwicklung im Umgang mit der Krankheit, haben Höhen and Tiefen. Wenn wir allerdings die Verantwortung zu lange bei uns oder den Eltern lassen, dann wird es spätestens zum 18. Geburtstag schwierig: Von einem Tag auf den anderen werden sie von einem Erwachsenenmediziner betreut, der z. B. nicht so nachsichtig ist, wenn etwa ein Termin vergessen wird. Deswegen wollen wir unsere Patienten so früh wie möglich autark machen.

Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch!

Beiträge aus der gleichen Kategorie

Uhrtürmchen 2/2025

In dieser Ausgabe lesen Sie:

- Klinik für Interventionelle Radiologie – Neue Wege in der Behandlung von Gefäßerkrankungen

- 150 Jahre Clementine Kinderhospital – Die Geschichte hinter Frankfurts einzigem reinem Kinderkrankenhaus

- Ein Job, viele Gesichter – Rotationsmodell für Medizinische Fachangestellte

- Myome schonend behandeln – Minimal-invasive Therapieangebote bringen Linderung

Uhrtürmchen 2/2024

In dieser Ausgabe lesen Sie:

- Die Zukunft der Krankenhaushygiene – Hygienestandards verbessern, Schulungen intensivieren, Patientensicherheit erhöhen

- Wenn das Immunsystem die Luft nimmt – Wie Jugendliche mit autoimmunen Lungenerkrankungen leben lernen

- IM GESPRÄCH: Neue Klinik für Operative Gynäkologie – Interview mit Chefarzt Prof. Dr. med. Amadeus Hornemann

- IM FOKUS: Behandlung von Gebärmuttersenkungen – Eine Sehne gibt Hoffnung

- IM GESPRÄCH: Krebsvorstufen frühzeitig erkennen – Dysplasie-Expertin Dr. med. Franziska Hill berichtet

- Kreative Heilung: Musik- und Kunsttherapie am Clementine Kinderhospital

- Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital fördern berufliche Weiterqualifizierung

- Stiftung Friedrichsheim spendet Versorgungseinheit für Frühgeborene

Uhrtürmchen abonnieren

Sie möchten gerne unser Patientenmagazin als Printausgabe lesen oder in Ihrer Praxis auslegen? Füllen Sie dazu bitte unten stehendes Kontaktformular aus. Sie erhalten dann unser Uhrtürmchen zweimal pro Jahr kostenfrei in Ihre Praxis oder zu Ihnen nach Hause geschickt. Wenn Sie unser Patientenmagazin nicht mehr erhalten wollen, können Sie ebenfalls dieses Kontaktformular nutzen.

Felder mit einem * sind Pflichtfelder.